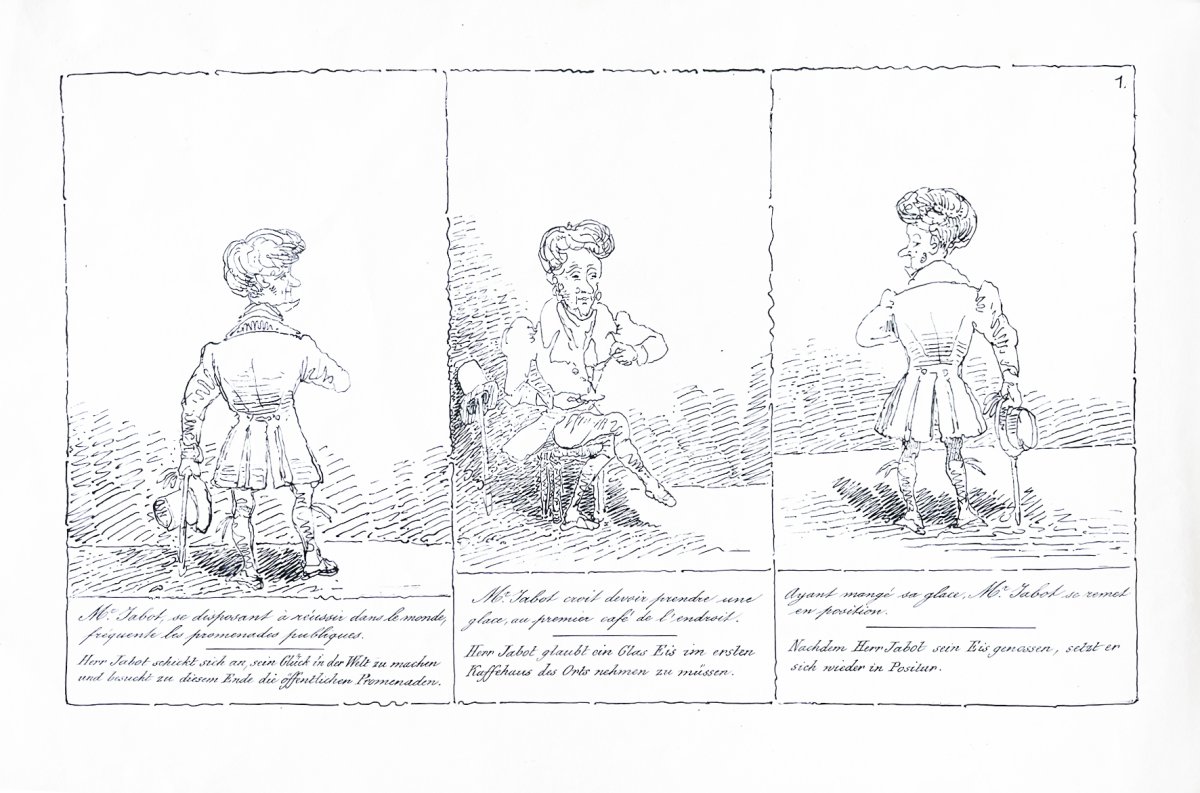

Chroniques bibliographiques

24 mai 2024

mise à jour le 5 juillet 2024

mise à jour le 5 juillet 2024

Que chantait Ursula?

« Les bibliographes, du fait de leur tempérament, s’égarent souvent et il leur arrive de se retrouver dans les endroits les plus isolés où ils rencontrent des gens curieux ».

C’est ainsi que commence un bref article de Friedrich Karl Heinrich Kossmann, Bibliothécaire de la Ville de Rotterdam, que nous avons découvert au hasard de la lecture de documents d’archives de recherches sur Rodolphe Töpffer.

Cet article en néerlandais que nous avons en mains est intitulé : « WAT ZONG ZUSTER URSULA ? » Il est le tiré à part d’un article paru en 1949 dans l’ouvrage Hildeboek Paster Bonaventura Kruitwagen, La Haye, Nijhoff, 1949.

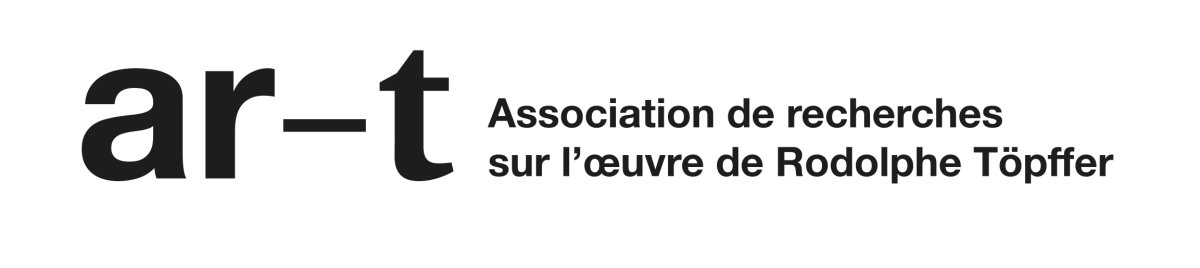

L’article est amusant car il revient sur une scène de l’Histoire de Mr Cryptogame dans laquelle Elvire tente désespérément de retenir son amant, renfrogné, en lui chantant le grand air de Didon. L’auteur essaie d’identifier quel passage de la tragédie lyrique de Piccinni et quelles paroles elle serait en train de lui chanter.

"Pour distraire son amant, Elvire lui chante le grand air de Didon".

TÖPFFER, Rodolphe, Histoire de Mr Cryptogame.1845, Genève, Librairie J. Jullien Éditeur, 1896, détail.

Coll. part.

_

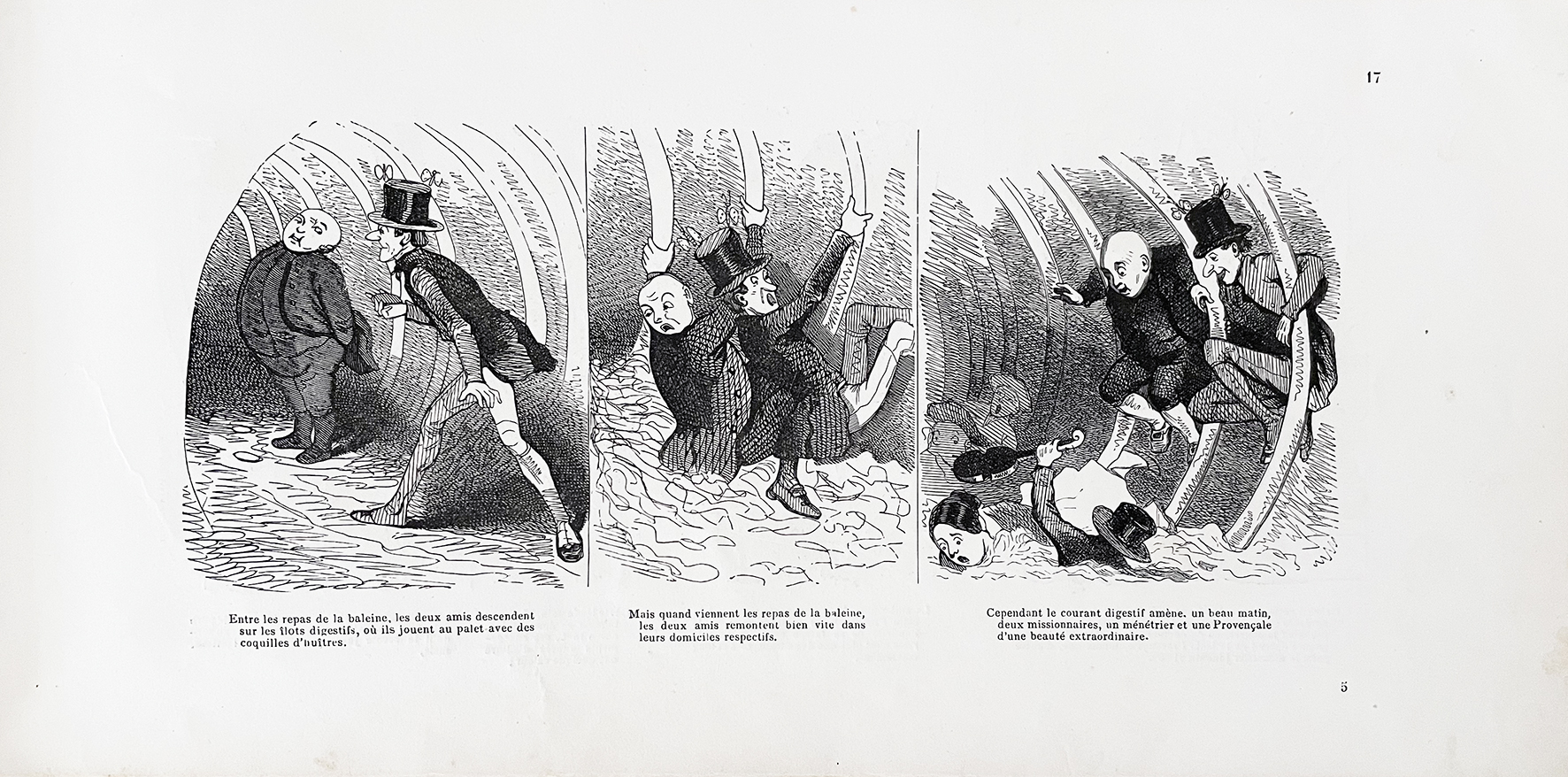

Kossmann est bien connu des spécialistes de Rodolphe Töpffer. Il a notamment fait paraître en 1946 la première réédition en fac similé de l’Histoire de Mr Cryptogame pour le centenaire de l’édition originale française qui parut chez Dubochet, avec les gravures de Cham. Töpffer était en effet déjà trop affaibli pour pouvoir finaliser l’autographie de son histoire et avait confié au comte Amédée de Noé, la réalisation des dessins qui permettront aux meilleurs graveurs parisiens de réaliser les bois nécessaires à la publication en album de cette histoire appelée à une diffusion internationale.

TÖPFFER, Rodolphe, Histoire de Mr Cryptogame, Rotterdam et Anvers, Ad. Donker, 1946.

Jaquette illustrée de la couverture.

Coll. part.

Jaquette illustrée de la couverture.

Coll. part.

_

Cette réédition chez Ad. Donker, éditeur à Rotterdam et à Anvers incluait les variantes de gravures des pages 3, 17 et 44 parues en 1845 dans l’Illustration pour une prépublication en feuilletons de l’histoire et qui avaient dues être refaites pour l’édition originale française en album de 1846. Les bois ayant dû être égarés ou gâtés.

Cet épisode explique les différences entre les versions mais aussi avec les premières éditions en langues étrangères, notamment l’édition originale anglaise de Tilt & Bogue à Londres.

TÖPFFER, Rodolphe, Histoire de Mr Cryptogame, Rotterdam et Anvers, Ad. Donker, 1946, (p. 17).

TÖPFFER, Rodolphe, Histoire de Mr Cryptogame, Paris, J. J. Dubochet Éditeur, 1846, p. 17.

Coll. part.

-

Kossmann a d’autre part fait paraître en français une biographie très intéressante de Töpffer en 1948 qui fit date, car elle contenait précisément le descriptif des différentes éditions en langues étrangères de cette Histoire de Mr Cryptogame, en particulier les premières versions en allemand avec les textes réécrits en vers par Julius Kell dès 1847 et traduits en néerlandais par J. J. A. Goeverneur en 1858, faisant de cette histoire un succès éditorial phénoménal en hollande et dans toute l’Europe.

KOSSMANN (F.K.H.). Rodolphe Töpffer. Citoyen et artiste suisse 1799-1846. L’Homme et l’Œuvre. Les albums comiques. L’Histoire de M. Cryptogame. Anvers-Rotterdam, A. Donker, 1948.

Coll. part.

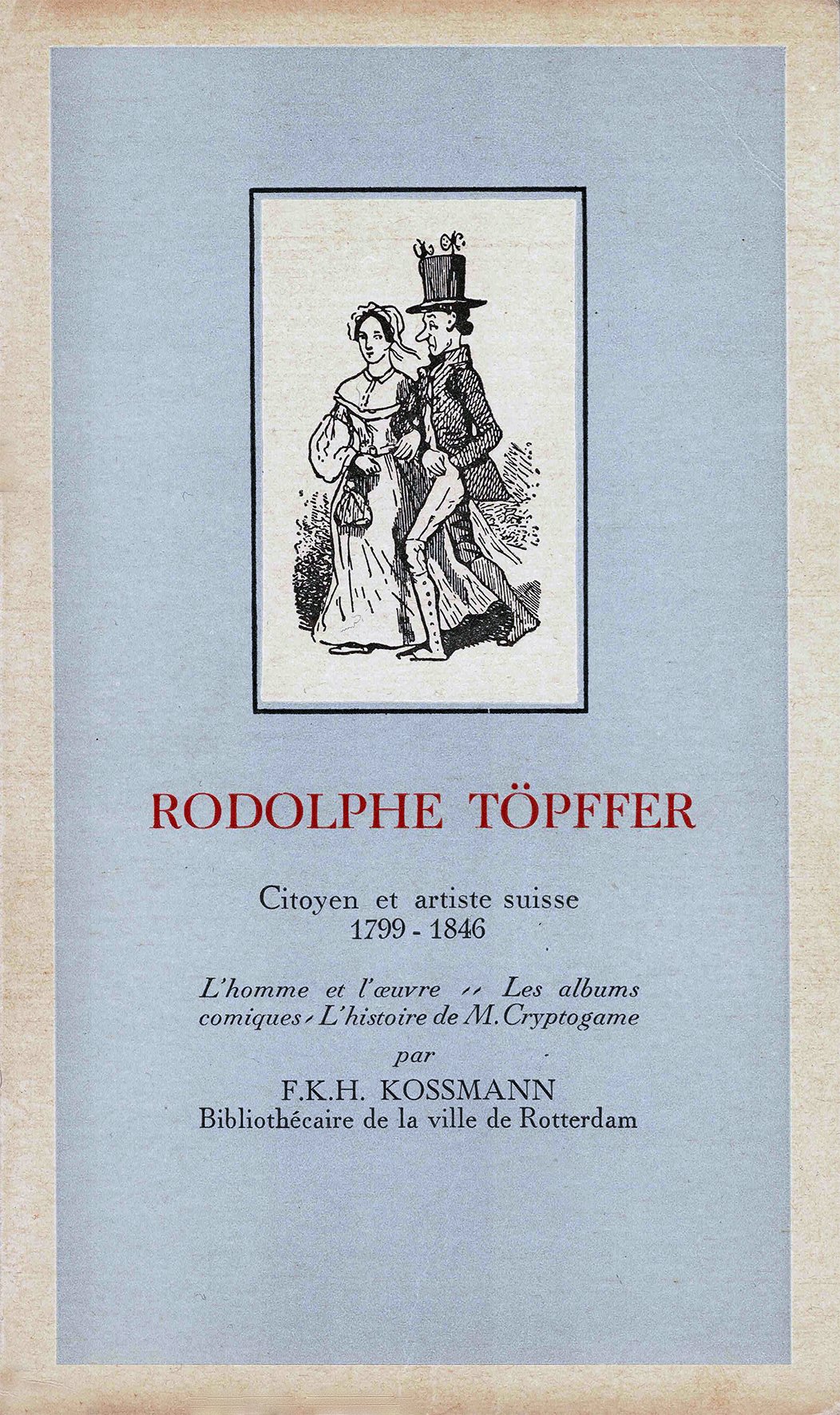

L’Histoire de Mr Cryptogame n’avait pas fait l’objet d’une réédition bilingue en français et allemand chez Kessmann et Hermann en 1846* comme les 6 précédentes histoires en estampes de Töpffer. Et c’est donc la version remaniée par Kell que le public allemand découvrit l’année après les publications de Kessmann à Genève et Hermann à Leipzig.

Kossmann rappelle dans son article tout d’abord que contrairement aux versions en vers allemandes et néerlandaises prévues pour un jeune public, Ursula n’était pas dans l’édition originale de Töpffer sa sœur aimante mais Elvire, son amante éplorée qui vient de découvrir la lettre d’adieux de Cryptogame et tente de lui faire abandonner ses projets de voyages.

Kossmann rappelle dans son article tout d’abord que contrairement aux versions en vers allemandes et néerlandaises prévues pour un jeune public, Ursula n’était pas dans l’édition originale de Töpffer sa sœur aimante mais Elvire, son amante éplorée qui vient de découvrir la lettre d’adieux de Cryptogame et tente de lui faire abandonner ses projets de voyages.

TÖPFFER, Rodolphe, Mr Jabot. Collection des Histoires en estampes de R. TOEPFFER, 1er volume, Genève, Kessmann, Leipzig, Herrmann,1846.

Coll. part.

* Version bilingue en français et allemand.

Les lithographies furent réalisées par un artiste allemand, M. Bode, à la plus grande satisfaction de Töpffer qui peina à voir la différence avec les éditions originales qu'il avait autographiées lui-même.

Cette version bilingue comprend parfois une notice de huit pages par le professeur Vischer, intitulée « R. Toepffer’s komische Bilder-Romane ».

-

Pourquoi Töpffer aurait choisi cette tragédie en particulier ? Et ce passage de l'opéra ?

Très certainement parce que cette tragédie lyrique en trois actes du compositeur Niccolò Piccinni sur un livret en français de Jean-François Marmontel était une des œuvres à succès de l’époque.

L'opéra est basé sur l'histoire de Didon et Énée de l'Énéide de Virgile ainsi que sur le livret de Metastasio Didone abbandonata (que Piccinni avait lui-même mis en musique en 1770). Didon a été créé à Fontainebleau le 16 octobre 1783 en présence des souverains français Louis XVI et Marie-Antoinette. Après deux reprises à la cour, l'opéra est créé à Paris le 1er décembre 1783. Il s'est avéré être le plus grand succès du compositeur et a été programmé presque chaque année jusqu'en 1826, avec un total de 250 représentations à l'Opéra de Paris (Lajarte, p.337).

Töpffer dû certainement la connaître et trouva une correspondance comique entre certaines paroles du livret de Marmontel et la scène d’adieux déchirants entre Elvire et Cryptogame. Kossmann a pu vérifier que l’Opéra de Paris avait programmé l’œuvre les 8 et 9 novembre et le 1er décembre 1819. Alors que Töpffer était justement à Paris pour le voyage qu’il effectua d’octobre 1819 à juillet 1820. Cela aurait été un hasard heureux si Töpffer avait pu découvrir cette tragédie lors de son voyage de jeunesse à Paris. Mais cette hypothèse avancée par Kossmann est peu probable et n’a pas pu être prouvée. Jacques Droin regrettait en 1968 dans la publication qu’il fit paraître des notes du voyage à Paris du jeune Töpffer que les lettres qu’il échangea avec sa famille du 14 octobre au 31 décembre 1819 n’aient pas été retrouvées.

DROIN, Jacques et Monique, « Le Journal intime de Rodolphe Töpffer à Paris en 1820 », in Genava, n.s., t. XVI, 1968, p.2.

Certaines de ces lettres purent toutefois être localisées et publiées dans la correspondance complète. Mais il ressort à leur lecture qu’il est très peu probable que Töpffer ait pu assister à l’une de ces représentations qui l’aurait marqué au point de s’en inspirer pour le passage de l’Histoire de Mr Cryptogame qu’il dessina 10 ans plus tard. En effet, il mentionne dans ses lettres à sa famille ou ses amis les spectacles qu’il a pu découvrir mais ne cite pas cet opéra lorsqu’il écrit notamment à son père le 11 novembre 1819 ou à sa mère le 2 décembre 1819. Il précise même à son ami Michel Domergue, le 15 novembre 1819 : « J’ai été aux Italiens l’autre jour. Quelle musique ! c’est vraiment fait par des petits dieux. C’est peut-être le spectacle le plus parfait de tous. J’ai trouvé l’opéra bien bête à côté. Quels chanteurs, quelles voix, et surtout quel ensemble. »

TÖPFFER, Rodolphe, Correspondance complète, éditée et annotée par Jacques Droin avec le concours de Danielle Buyssens et de Jean-Daniel Candaux, Volume 1, Octobre 1807 – 8 juillet 1820, Genève, Droz, 2002, 59. RT à Michel Domergue, Paris, 15 novembre 1819, p. 203.

Kossmann chercha un temps des partitions de Didon pour chant avec accompagnement au piano, en trouva avec accompagnement à la guitare. On trouve par exemple des partitions de Didon pour chant et piano chez Aulagnier Éditeur à Paris mais rien ne nous confirme que Töpffer ait eu en mains l’une de ces partitions de l’éditeur parisien, actif à l’époque de la création de l’Histoire de Mr Cryptogame, de 1826 à 1866. Ses recherches auront toutefois permis à Kossmann d’avancer l’hypothèse, que nous partageons pleinement, que le « Grand air de Didon » interprété par Elvire ou Ursula, pourrait bien être l’air fameux de la scène 3 de l’acte III, de Didon à Enée :

Ah ! prends pitié de ma faiblesse,

et du désespoir où je suis.

Qui consolera mes ennuis,

si ta cruauté me délaisse ?

J'en mourrai, tu n'en peux douter,

et cette mort sera sanglante.

Daigne au moins, ah ! daigne écouter

les derniers soupirs d'une amante,

que, pour jamais, tu vas quitter.

Pour conclure, nous vous laissons réécouter ce passage de l’opéra de Piccinni qu’a certainement dû apprécier Töpffer (1 :44 :10) et en particulier la fin tragique, mise en avant par Kossmann (1 :45 :15).

Enée et Didon par wolfgang Adam Töpffer

Scène de "L'Enéïde": Enée quittant Didon

[1780-1847]

Wolfgang Adam Töpffer, auteur

Jean-Pierre Saint-Ours, auteur modèle

Aquarelle sur esquisse au crayon de graphite sur papier

160 x 193 mm

1908-0087 / MAH Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève

-

KOSSMANN, Friedrich Karl Heinrich, « WAT ZONG ZUSTER URSULA ? » In Hildeboek Paster Bonaventura Kruitwagen, La Haye, Nijhoff, 1949, p. 236.

Tiré à part, Coll. part.

A lire aussi (en néerlandais) les biographies de Kossmann et Kruitwagen sur le site du Huygens Instituut:

-

"Fin malheureuse d'Elvire qui à l'ouïe de ces seules paroles, éclate de jalousie et de rage."

TÖPFFER, Rodolphe, Histoire de Mr Cryptogame.1845, Genève, Librairie J. Jullien Éditeur, 1896, détail.

Coll. part.

C.B. / 24. 05. 2024

Töpffer, précurseur du cinéma… selon Le Corbusier

1er mai 2024

En 1921, le numéro 11-12 de la revue L'Esprit Nouveau contenait un article richement illustré de planches tirées des histoires en estampes de Rodolphe Töpffer dans lequel, Le Corbusier, signant sous le pseudonyme de " De Fayet ", le présentait comme un précurseur du cinéma.

L'article s'intitulait précisément : « TOEPFFER, précurseur du cinéma » (lire ci-dessous).

Il est écrit en effet dans cet article qui fit date : « La manière dont il (Töpffer) a agencé son dessin et les légendes constitue un véritable film. Les vignettes se succèdent comme les feuillets des petits cinés en carnet qu’on effeuillait il y a vingt ans. Mais son invention cinégraphique véritable, c’est sa conception de l’intrigue. »

Le Corbusier relève aussi le talent exceptionnel de dessinateur de Töpffer dont il se serait inspiré : « Quand je suis au cinéma ou je me désespère, je songe à Töpffer. Son dessin, du reste, était exquis, exceptionnel. »

Si cet article est connu des spécialistes de la bande dessinée ou de l’architecture, ce qui l’est moins c’est la réelle influence qu’aurait eue Töpffer sur Charles-Édouard Jeanneret-Gris.

Luis Lus-Arana rappelle cet article de l’Esprit Nouveau dans une intervention très intéressante faite dans le cadre du congrès international « Le Corbusier, 50 years later » qui s’est tenu à Valence en novembre 2015. Il démontre que l’article « dévoile une relation plus profonde entre Jeanneret et l'œuvre de Töpffer, qui remonte à son enfance et qui jouera un rôle clé dans le développement de certaines des obsessions caractéristiques de Le Corbusier : le voyage, le dessin et les récits cinématographiques ».

Dans ce contexte, son article qui reprend l’intervention faite au congrès, « La Ligne Claire de Le Corbusier » propose « un examen approfondi de la présence de la narration graphique et de son esthétique dans les premières œuvres de Le Corbusier ». L'article explore des thèmes tels que la narration et « l'inclusion du temps dans les peintures puristes de Le Corbusier, ou son évolution d'une approche picturale du dessin vers un style de rendu idéalisé, linéaire et synthétique ».

Nous vous invitons à lire cet article de Luis Lus-Arana disponible en ligne et télécharger le texte complet en PDF, richement illustré.

-

A noter que cette période correspond à un regain d'intérêt pour Töpffer en France. En effet, c'est en 1922 et 1923 que paraissent les dernières rééditions chez Garnier de ses histoires en estampes, imprimées par Dufrénoy. Ces rééditions publiées dès 1860 par l'éditeur parisien avaient été redessinées par François Töpffer, le fils de l'auteur et autographiées dans un format légèrement plus grand que celui des éditions originales des années 1830 et 1840.

-

Concernant Töpffer et le cinéma, nous rappelons qu’en cette même année 1921, sortait le dessin animé de Lortac et Cavé : Histoire de Mr Vieux Bois, réalisé en 3 épisodes qui furent projetés à Genève durant une dizaine d’année.

Un excellent article de Roland Cosandey de décembre 2009 rappelle sa genèse : « Töpffer, Lortac et Cavé, Histoire de Monsieur Vieux Bois - en trois tableaux ».

Ce même Roland Cosandey était déjà intervenu en 2004 dans le n° 34 du Bulletin de la Société d’Etudes Töpfferiennes concernant ce film mais aussi l’influence de Töpffer avec un article : « Monsieur Vieux Bois et le cinéma : trois documents ».

Dans cet article il revient notamment sur une citation prémonitoire de Jean Choux de 1920 :

« Il est une chose qu’on ignore que personne n’a jamais dite, c’est que le précurseur, l’homme de génie qui, près d’un siècle avant tous les grands « scénaristes » ou metteurs en scène français ou américains, inventa et mis au point la formule du cinéma est un citoyen genevois. Ce genevois s’appelait Rodolphe Töpffer. Il a écrit et illustré une série de scénarios tels que jamais peut-être on n’en verra de meilleurs, de mieux combinés, de plus adéquats à la technique et aux ressources de l’écran. Ces délicieuses fantaisies… sont des films où rien ne manque, où il n’y a pas un geste, pas une scène, pas un mot à retrancher ou à ajouter. Il n’y a plus qu’à tourner ».

Töpffer, précurseur du cinéma (suite).

1er mai 2024

De Fayet (Le Corbusier), «Töpffer, précurseur du cinéma », Paris, l’Esprit nouveau, n°11-12, 1921, pp. 1336-1345.

Le texte en page 1337, des planches extraites de l'Histoire du Dr Festus et de l'Histoire de M. Pencil sur les autres pages (3 bandes par page).

Coll. part.

Le Corbusier ne semblait pas avoir des sources très précises à l'époque sur la manière dont Goethe pu découvrir certains des albums manuscrits des Voyages et des histoires en estampes de Töpffer et de quelle manière, grâce à ses commentaires enthousiastes, Töpffer fut convaincu de les publier.

C.B. / 01. 05. 2024

Töpffer et le Japon

16 avril 2024

Une monographie sur Töpffer en japonais

Un récent voyage au Japon du comité de l’association nous a permis de nous pencher sur l'intérêt porté à Töpffer par de nombreux japonais, notamment des spécialistes du Manga.

Naoko Morita, de son côté, avait rédigé un article en 2015 sur la découverte de Töpffer au Japon. Article disponible sur le site de la Cité internationale de la BD et de l'image:

La découverte de Töpffer au Japon

Elle avait collaboré précédemment avec Minoru Sasaki à la publication en japonais en 2013 de l'Essai de physiognomonie.

En 2019, elle publie un ouvrage en japonais qui constitue la première grande monographie sur Rodolphe Töpffer au Japon et la dernière publication d'importance en japonais à notre connaissance: Sutorii manga no chichi – Tepuferu. Warai to monogatari wo hakobu media no genten [Töpffer, le « père de la bande dessinée ». Origines et principes d’un médium porteur de rire et d’histoires].

Source: Marianne Simon-Oikawa (2019, 30 mars). CEEI.

Consulté le 16 avril 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/mhvc

Une monographie sur Töpffer en japonais

Un récent voyage au Japon du comité de l’association nous a permis de nous pencher sur l'intérêt porté à Töpffer par de nombreux japonais, notamment des spécialistes du Manga.

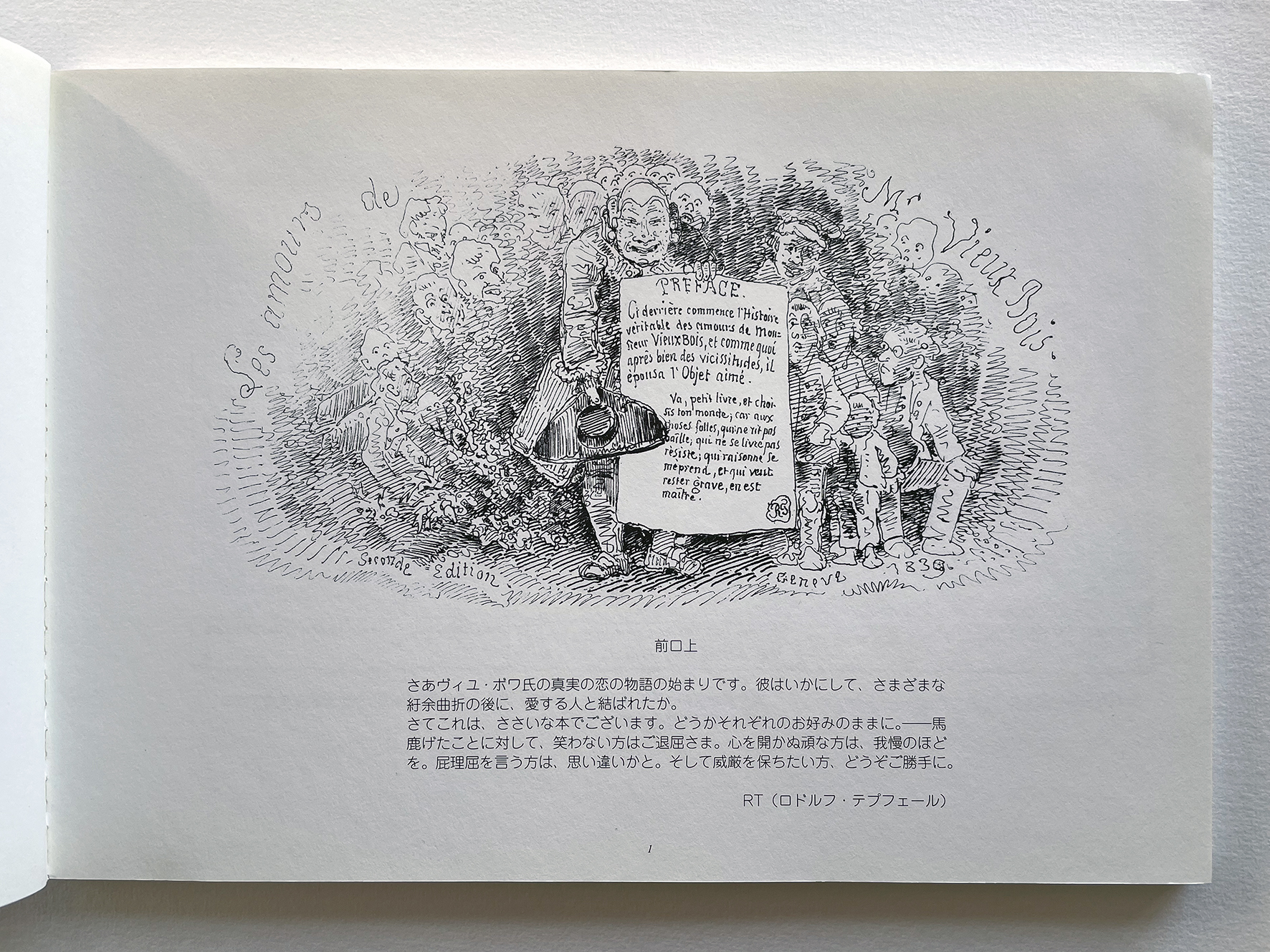

Nous connaissions déjà le travail très important de Minoru Sasaki pour la promotion de Rodolphe Töpffer au Japon. En particulier sa traduction de l'Histoire de Monsieur Vieux Bois dans une réédition de la seconde édition originale augmentée de 1839, parue en 2008 aux éditions Office Heliar (voir les deux images ci-dessous).

-

Naoko Morita, de son côté, avait rédigé un article en 2015 sur la découverte de Töpffer au Japon. Article disponible sur le site de la Cité internationale de la BD et de l'image:

La découverte de Töpffer au Japon

Elle avait collaboré précédemment avec Minoru Sasaki à la publication en japonais en 2013 de l'Essai de physiognomonie.

En 2019, elle publie un ouvrage en japonais qui constitue la première grande monographie sur Rodolphe Töpffer au Japon et la dernière publication d'importance en japonais à notre connaissance: Sutorii manga no chichi – Tepuferu. Warai to monogatari wo hakobu media no genten [Töpffer, le « père de la bande dessinée ». Origines et principes d’un médium porteur de rire et d’histoires].

Source: Marianne Simon-Oikawa (2019, 30 mars). CEEI.

Consulté le 16 avril 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/mhvc

Töpffer et le Japon (suite)

16 avril 2024

La plus ancienne bande dessinée, un ouvrage japonais de 1775?

Un article paru il y a quelques années sur le site de Catawiki présentait les cinq plus anciennes bandes dessinées au monde et avançait que la plus ancienne ne serait pas l'Histoire de M. Vieux Bois de Rodolphe Töpffer, conçue en 1827 ou l'Histoire de M. Jabot publiée en 1833 mais serait une création japonaise de 1775, Le rêve magnifique du maître Kinkin de Koikawa Harumachi.

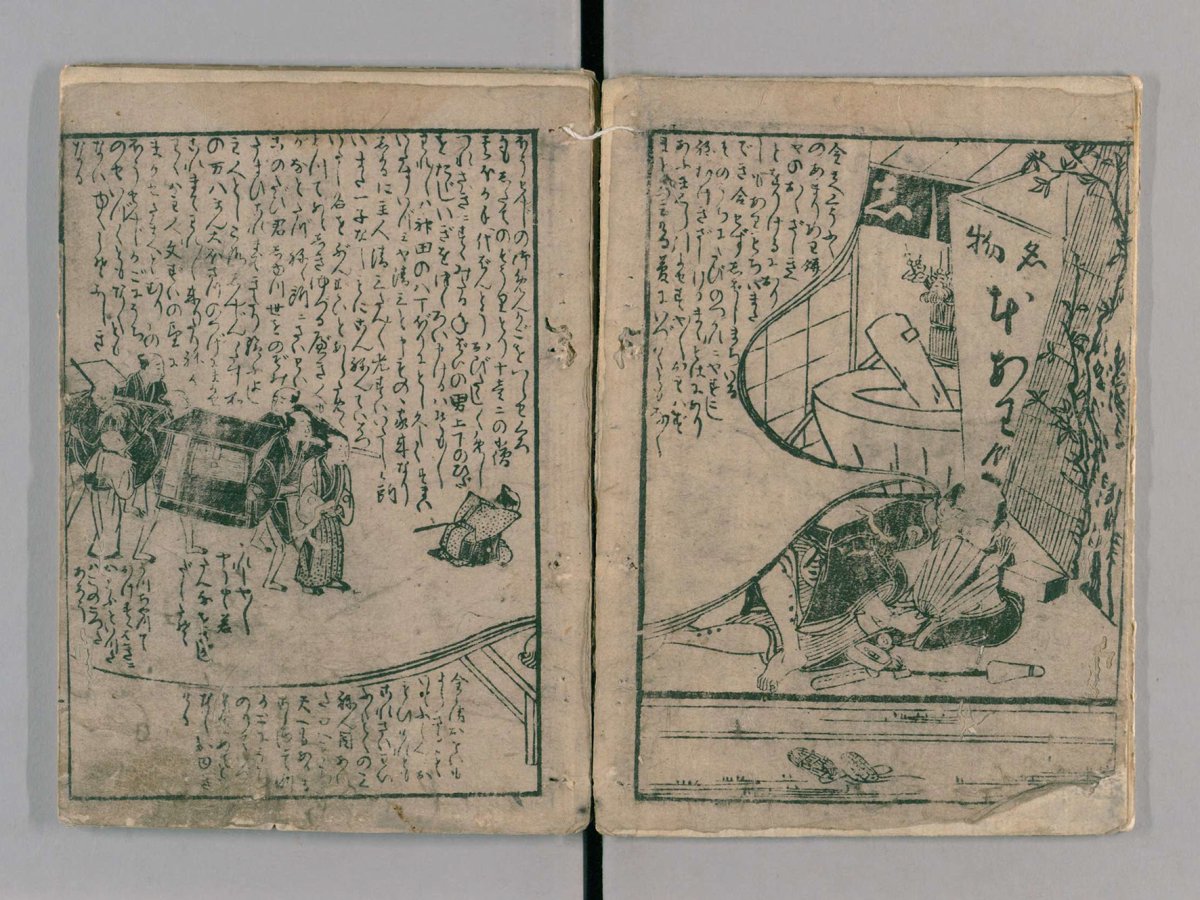

En fait, cette histoire d’Harumachi fut le premier ouvrage d’une longue série de Kibyoshi, littéralement « couverture jaune », terme qui désigne un genre de livres japonais illustrés appartenant à la littérature illustrée Kusazōshi qui couvre divers genres de littérature illustrée imprimée grâce au procédé de gravure sur bois, populaire pendant la période japonaise d'Edo (1600-1868) et le début de la période Meiji. Ces œuvres ont été publiées dans la ville d'Edo (Tokyo).

Lors de discussions avec plusieurs spécialistes ces dernières années, nous avions échangé sur ces histoires en images japonaises, ces Kibyoshi, et sur ce qui pouvait être vu comme des phylactères, à l'image de l'exemple ci-contre tiré de l'histoire d'Harumachi (rarissime exemplaire consultable librement sur le site internet de la Bibliothèque nationale de la Diète /Bibliothèque nationale du Japon: National Diet Library collections).

Pour les spécialistes, ces "bulles" n'ont pas la même fonction que celles utilisées dans la bande dessinée européenne ou les Comics américains. Ce qui y est écrit n'est pas un "dialogue" mais plutôt un épisode d'une autre scène ou une histoire dont on se souvient. Pour un libraire spécialisé consulté à Kyoto, certaines de ces histoires pourraient avoir été conçues comme scénarios de pièces de théâtre et utilisées par les acteurs.

A suivre...

Töpffer et le Japon (suite)

16 avril 2024

Mise à jour le 14 mai 2024

On nous signale un autre ouvrage intéressant partageant certaines des caractéristiques de celui de Koikawa Harumachi. Il s'agit d'un ouvrage plus récent attribué à Kitao Masayoshi, daté de 1789. Son titre est à l'étude.

Kitao Masayoshi est un artiste japonais, peintre et dessinateur spécialiste de l'Ukiyo-e. Né à Edo en 1764, il a pour maître Kitao Shigemasa. Il est également connu sous le nom de Kuwagata Keisai, nom qu'il prend vers 1790 au moment de lancer le genre ryakugashiki. Selon lui, le but de ses dessins "n'est pas de représenter des formes mais l'esprit de ce qu'elles représentent. [...] Je ne cherche pas à embellir les formes mais plutôt à les simplifier. J'ai donc pensé à la "méthode du dessin abrégé".

Il meurt en 1824. A noter que ses contemporains auront remarqué que Hokusai s'était inspiré de Keisai pour ses mangas.

Image d'illustration: collection particulière.

L'ouvrage est disponible et consultable librement également sur le site internet de la Bibliothèque nationale de la Diète / Bibliothèque nationale du Japon: National Diet Library Collections.

Lire aussi:

Masayoshi Kitao, Le maître du dessin abrégé: tous les albums de style ryakuga, Hazan Musées royaux des beaux-arts de Belgique, 2013.

« A partir de 1796, Kitao Masayoshi (1764-1824), qui vient de prendre le nom de Kuwagata Keisai, publie une série d'albums au style cursif et minimaliste et au dessin virtuose et suggestif, appelés ryakuga ou style de dessins abrégés, qui rencontrèrent beaucoup de succès ».

Reproduction des six albums (chacun consacré à un thème) en cinq volumes avec préfaces et commentaires sur le livret.

Préfacier et commentateur de texte : Matthi Forrer.

Traducteur : Dominique Coupé.

Éditeur scientifique (ou intellectuel): Nathalie Vandeperre .

C.B. / 16. 04. 2024

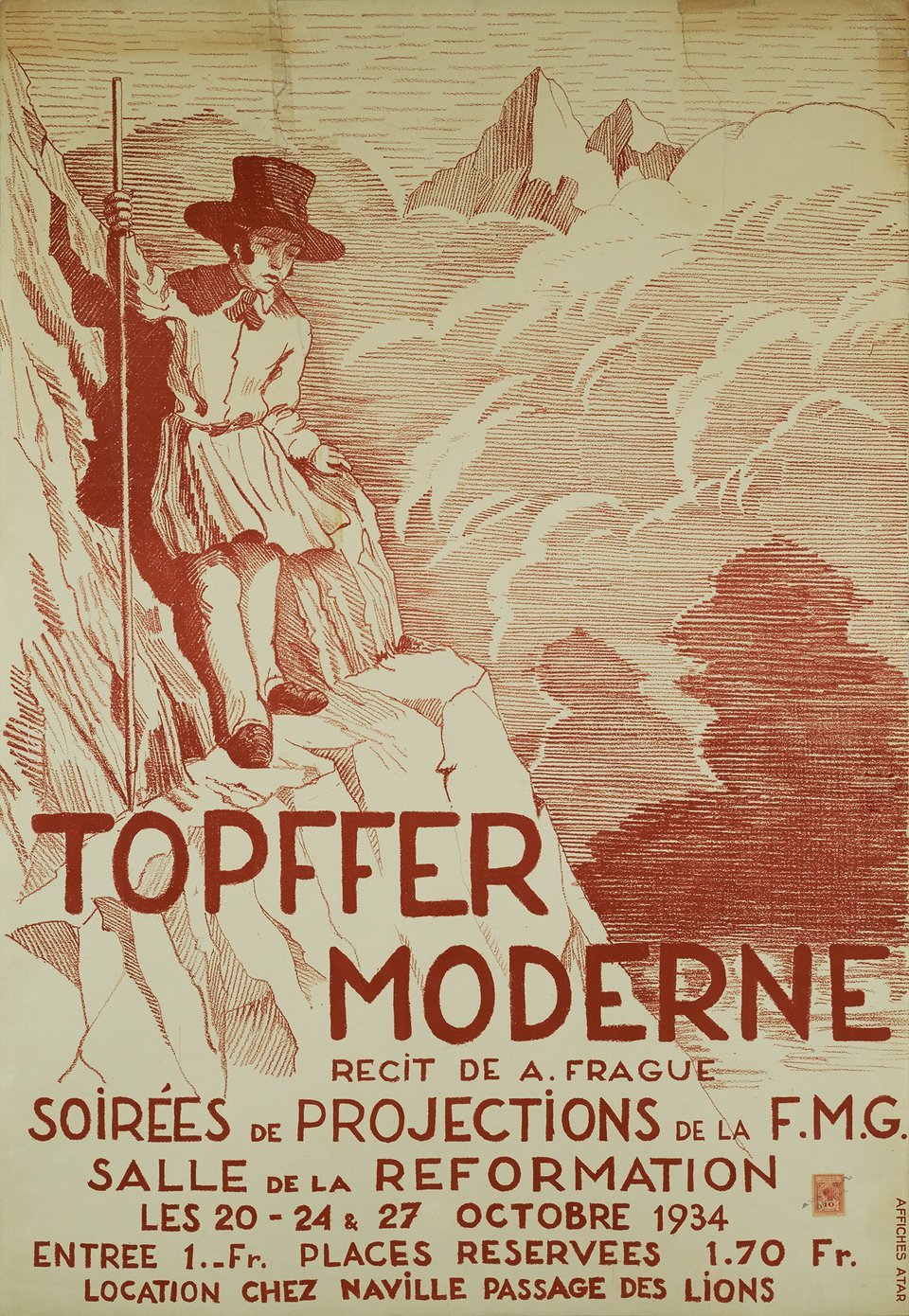

TOPFFER MODERNE

Récit de A. Frague

Soirées de projections de la F.M.G

23 février 2024

On nous signale l'existence de cette affiche lithographiée de 1934 pour des soirées de projections de la F.M.G, imprimée par ATAR.

Format 100 x 68 cm.

-----

27 février 2024

> Ndlr: la Bibliothèque de Genève en conserve un exemplaire (BGE Ca242).

> Ndlr: la Bibliothèque de Genève en conserve un exemplaire (BGE Ca242).

-----

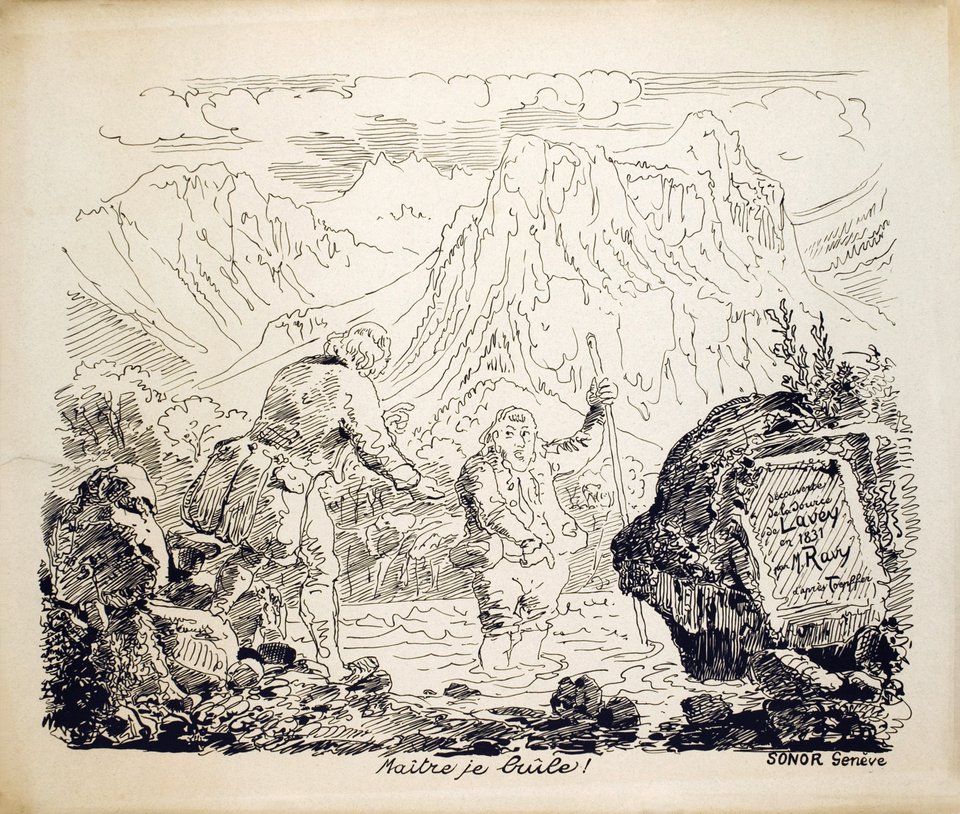

Découverte de la source de Lavey en 1831 par M. Ravy

Maître je brûle!

23 février 2024

On nous signale l'existence cette lithographie d'après Rodolphe Töpffer imprimée par Sonor dans les années 1920.

Format 89 x 75 cm.

-----

27 février 2024

> Ndlr: la Bibliothèque de Genève en conserve un exemplaire (BGE Ca181).

> Ndlr: la Bibliothèque de Genève en conserve un exemplaire (BGE Ca181).

-----